Ateneo de Córdoba. Calle Rodríguez Sánchez, número 7 (Hermandades del Trabajo).

PRÓXIMOS ACTOS DEL ATENEO DE CÓRDOBA

Nueva Junta Junta Directiva del Ateneo de Córdoba

Marzo , 1a.quincena. Conferencia de JUAN ORTIZ VILLALBA. " LA MASONERÍA EN CÓRDOBA ". (Presenta José Luis García Clavero).

Jueves 11 de abril. Conferencia de DESIDERIO VAQUERIZO." LOS ORIGENES DE CÓRDOBA". (Presenta J.L.G.C).

Finales de abril, primera semana de mayo. Proyección del documental "MONTE HORQUERA" de FERNANDO PENCO, galardonado en diversos Festivales internacionales (Italia, India, Holanda etc,)

Lunes 11 de Mayo. Conferencia de MANUEL VACAS." LA GUERRA CIVIL EN EL NORTE DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA.LAS BATALLAS DE POZOBLANCO Y PEÑARROYA- VALSEQUILLO". (Presenta Antonio BARRAGÁN).Todos los actos en la Sede del Ateneo.

CONVOCADOS LOS PREMIOS DEL ATENEO DE CÓRDOBA

XI Premio de Relato Rafael Mir.

XXXIX Premio de Poesía Juan Bernier.

IX Premio Agustín Gómez de Flamenco Ateneo de Córdoba.

Fallo de las Fiambreras de Plata 2023, relación de homenajeados aquí.

| ¡Ayúdanos! | → | Edita en una página | Estamos en Facebook. Visítenos |

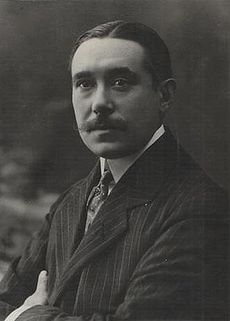

Joaquín Turina

Joaquín Turina Pérez es, junto a Manuel de Falla, el más universal de los compositores andaluces de la historia contemporánea. Nacido en Sevilla el 9 de diciembre de 1882 tuvo como principales maestros a Evaristo García Torres, maestro de capilla de la catedral hispalense, al pianista José Tragó, en el Conservatorio de Madrid, y a Vincent d'Indy en la Schola Cantorum de París, adonde se trasladó en 1905. Allí, tras el estreno, en 1907, de su Quinteto, de estilo franckiano, establece una fructífera amistad con Albéniz y Falla, la cual tendrá como feliz consecuencia la adopción de un interés común por universalizar la música española.

De ahí, que su Op.2 sea una suite para piano titulada Sevilla, principio de su auténtico estilo. Un estilo muy peculiar, basado en varios elementos permanentes, como el gusto por el tratamiento cíclico de los temas y la utilización de unos medios idiomáticos fuertemente imbuidos de nacionalismo colorista, incluso en obras en las que renuncia a una indicación expresa, como las sonatas, los tríos, el Concierto sin orquesta o la Rapsodia Sinfónica.

Lo mismo que Falla, ante el estallido de la Primera Guerra Mundial, Turina regresa a España y se instala en Madrid, ciudad que no abandonaría hasta su muerte, en 1949, y en la que realizaría una intensa y variada actividad musical, como pianista, compositor, director de orquesta, profesor, crítico y escritor sobre temas musicales; convirtiéndose en una de las más influyentes personalidades de la vida musical española. Catedrático de Composición del Conservatorio madrileño, desde 1931, fue también comisario general de Música.

Sus principales obras para orquesta son La procesión del Rocío (1913), las Danzas fantásticas y la Sinfonía sevillana (ambas de 1920). En cuanto a su abundante producción pianística, sobresalen Mujeres españolas (1917), dos cuadernos de Danzas gitanas (1930 y 1934) y varias obras de temática sevillana: Rincones sevillanos (1911), El barrio de Santa Cruz (1925), y la mencionada Sevilla (1908). De sus ciclos de canciones, hay que destacar el Poema en forma de canciones (1918) y Canto a Sevilla (1926). Por último, otras obras importantes de la literatura turiniana son la ópera Jardín de Oriente (1923) y las populares obras de cámara La oración del torero, para cuarteto de cuerdas, y la suite para violín y piano Poema de una sanluqueña -Sanlúcar de Barrameda fue, después de Sevilla, la gran pasión de Turina: a ella le dedicó una espléndida sonata para piano (1922) que lleva su nombre-. Es autor, además, de una Enciclopedia abreviada de la música y de numerosos artículos periodísticos. Falleció en Madrid el 14 de enero de 1949.

Turina fue pianista profesional, director de orquesta, profesor de composición, crítico musical, pedagogo, conferenciante, escritor... Junto a Manuel de Falla, Julio Gómez García, Óscar Esplá, Conrado del Campo y pocos más, fue el creador del sinfonismo contemporáneo español que partió de las bases sentadas por Isaac Albéniz.

Obra

La obra compositiva de Turina fue muy extensa. Cultivó distintos géneros musicales.

- Para teatro escribió zarzuela

- La Copla (1904)

- Margot (1914)

- Ópera, Jardín de Oriente (1922).

- Para música orquestal hay que citar entre otras

- La procesión del Rocío (1913).

- Danzas fantásticas (1919).

- Sinfonía Sevillana (1920).

- Canto a Sevilla (1925).

- La oración del torero (1926).

- Rapsodia sinfónica (1934)

- Sinfonía del Mar (inacabada)

- Para orquesta de cámara y voces

- Plegaria a Nuestro Padre de la Vera-Cruz. 1936. Con texto de Alfonso Ambrosy

- Entre su obra de cámara

- Quinteto Op.1 (1901)

- Cuarteto Op.4 (1911)

- El poema de una sanluqueña, op. 28, fantasía para violín y piano. (1924)

- Ante el espejo

- La canción del lunar

- Alucinaciones

- El rosario en la iglesia

- Sonata para violín y piano n.1 (1926)

- Serenata para cuarteto de cuerda Op.87 (1935)

- Musas de Andalucía (1942).

- Su obra pianística fue abrumadora, por ejemplo

- Sevilla Op.2 (1908)

- Sanlúcar de Barrameda “Sonata Pintoresca” op. 24. (1922)

- En la torre del Castillo

- Siluetas de la Calzada

- La playa

- Los pescadores de Bajo de Guía

- Cuentos de España, op. 47, libro II. (1928)

- Los bebedores de manzanilla (4º movimiento)

- Danzas Gitanas (1930)

- Rincones de Sanlúcar, op. 78, para piano. (1932)

- La señorita María

- La fuente de Las Piletas

- El pórtico de Santo Domingo

- Subida al Barrio Alto

- Concierto sin orquesta (1935).

- Fantasía del reloj, op. 94, tres momentos para piano. (1942-43)

- La hora de la manzanilla (3º movimiento)

- Obras para guitarra como

- Fandanguillo (1925)

- Ráfaga (1930)

- Sonata (1932)

- Para canto y piano compuso

- Rima (1911)

- Poema en forma de canciones (1918)

- Saeta en forma de canciones (1930)

- Los tres poemas (1935)

| El contenido de esta biografía incorpora material del libro Los andaluces del siglo XX de la colección Arca del Ateneo, escrita por Juan Miguel Moreno Calderón. |