Ateneo de Córdoba. Calle Rodríguez Sánchez, número 7 (Hermandades del Trabajo).

PRÓXIMOS ACTOS DEL ATENEO DE CÓRDOBA

Nueva Junta Junta Directiva del Ateneo de Córdoba

Marzo , 1a.quincena. Conferencia de JUAN ORTIZ VILLALBA. " LA MASONERÍA EN CÓRDOBA ". (Presenta José Luis García Clavero).

Jueves 11 de abril. Conferencia de DESIDERIO VAQUERIZO." LOS ORIGENES DE CÓRDOBA". (Presenta J.L.G.C).

Finales de abril, primera semana de mayo. Proyección del documental "MONTE HORQUERA" de FERNANDO PENCO, galardonado en diversos Festivales internacionales (Italia, India, Holanda etc,)

Lunes 11 de Mayo. Conferencia de MANUEL VACAS." LA GUERRA CIVIL EN EL NORTE DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA.LAS BATALLAS DE POZOBLANCO Y PEÑARROYA- VALSEQUILLO". (Presenta Antonio BARRAGÁN).Todos los actos en la Sede del Ateneo.

CONVOCADOS LOS PREMIOS DEL ATENEO DE CÓRDOBA

XI Premio de Relato Rafael Mir.

XXXIX Premio de Poesía Juan Bernier.

IX Premio Agustín Gómez de Flamenco Ateneo de Córdoba.

Fallo de las Fiambreras de Plata 2023, relación de homenajeados aquí.

| ¡Ayúdanos! | → | Solicita artículos no redactados | Estamos en Facebook. Visítenos |

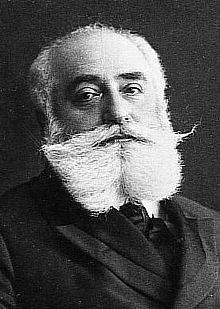

Max Nordau

Max Nordau (Max Simon Südfeld; Budapest, 29 de julio de 1849 - París, 23 de junio de 1923) Escritor húngaro de origen hebreo. Hijo de un rabino, se licenció en Medicina; pero ya a los catorce años había comenzado a escribir en diarios de Budapest y a continuación colaboró en muchos de los grandes órganos de prensa europeos americanos. Su más fecundo período literario se inicia en 1880, cuando se traslada a París; su producción comprende ensayos críticos, estudios de sociología y filosofía, narraciones, novelas, comedias y hasta fábulas para niños.

Pero las obras a las que está principalmente vinculada su celebridad son tres: Las mentiras convencionales de nuestra civilización (1883), Paradojas (1885) y Degeneración (1893), en las que lleva a cabo un violento y elocuente ataque contra las costumbres y las instituciones de la época, combinando un radicalismo crítico muy especial con la fe en los principios del positivismo. Gracias a su estilo brillante y a su facilidad como divulgador, estas obras obtuvieron gran eco.

Muy apartado del hebraísmo, volvió a él bajo la influencia y a través del mismo proceso que Teodoro Herzl, fundador del sionismo "político", del que fue lugarteniente incansable, consejero escuchado y autorizado portavoz. Después de la desaparición de Herzl y la preponderancia en el seno de la organización del sionismo "práctico" de Weizmann, se mantuvo aparte. La guerra de 1914-18 le obligó, al haber continuado siendo ciudadano austriaco, a refugiarse en España, donde vivió en la soledad y alejado de la familia durante más de cinco años, y publicó en Barcelona una Historia de la pintura española. En 1920, tras una breve estancia en Londres, volvió a París, donde murió, amargado por las desventuras y las desilusiones.

Fuente

- Extraído de: Biografías y Vidas