Ateneo de Córdoba. Calle Rodríguez Sánchez, número 7 (Hermandades del Trabajo).

PRÓXIMOS ACTOS DEL ATENEO DE CÓRDOBA

Nueva Junta Junta Directiva del Ateneo de Córdoba

Marzo , 1a.quincena. Conferencia de JUAN ORTIZ VILLALBA. " LA MASONERÍA EN CÓRDOBA ". (Presenta José Luis García Clavero).

Jueves 11 de abril. Conferencia de DESIDERIO VAQUERIZO." LOS ORIGENES DE CÓRDOBA". (Presenta J.L.G.C).

Finales de abril, primera semana de mayo. Proyección del documental "MONTE HORQUERA" de FERNANDO PENCO, galardonado en diversos Festivales internacionales (Italia, India, Holanda etc,)

Lunes 11 de Mayo. Conferencia de MANUEL VACAS." LA GUERRA CIVIL EN EL NORTE DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA.LAS BATALLAS DE POZOBLANCO Y PEÑARROYA- VALSEQUILLO". (Presenta Antonio BARRAGÁN).Todos los actos en la Sede del Ateneo.

CONVOCADOS LOS PREMIOS DEL ATENEO DE CÓRDOBA

XI Premio de Relato Rafael Mir.

XXXIX Premio de Poesía Juan Bernier.

IX Premio Agustín Gómez de Flamenco Ateneo de Córdoba.

Fallo de las Fiambreras de Plata 2023, relación de homenajeados aquí.

| ¡Ayúdanos! | → | Inserta un vídeo | Estamos en Facebook. Visítenos |

Cántico

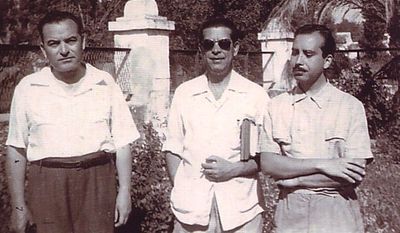

Se denomina Grupo Cántico al más destacado grupo de artistas cordobeses en la Posguerra española, fundamentalmente poetas, pero también pintores, agrupados en torno a la revista del mismo nombre: Pablo García Baena, Ricardo Molina, Julio Aumente, Vicente Núñez, Juan Bernier y Mario López entre los poetas, y Miguel del Moral y Ginés Liébana entre los pintores.

Antes de fundarse la revista ya colaboraban en una, Ardor, cofundada por Juan Bernier. El grupo de Ardor se reunía para leer sus poemas en torno a una copa de vino, unos discos de música (la escuchaban en casa del profesor don Carlos López de Rozas, en unas reuniones llamadas la Academia de la Gramola; Julio Aumente mantenía en su casa otra tertulia, a la que acudía Antonio Guzmán Reina, llamada la Academia de la Pianola) y unas confidencias. Seis poetas (Ricardo Molina, Juan Bernier, Julio Aumente, Vicente Núñez, Mario López y Pablo García Baena) concurrieron sin éxito a la convocatoria, en 1947, del Premio Adonais de poesía; de esa decepción nació la revista Cántico en ese mismo año, a pesar de la escasez de medios, la falta de apoyo oficial y la censura. Dos referencias capitales auspician este nombre: el Cántico espiritual de San Juan de la Cruz, y el Cántico, más reciente, de Jorge Guillén. En el primer número era ya patente el contraste de tono con la poesía oficial hasta entonces: verso libre, según afirmó García Baena, «cuando todo se medía en imperiales endecasílabos, goce de los sentidos en la larga abstinencia de la Posguerra, cultivo de una actitud estética independiente». Por su parte, Guillermo Carnero afirmó que «es admirable que la llama de los jóvenes que fundaron Cántico supiera nadar por el agua fría de Garcilaso, de Espadaña, del existencialismo impostado y del mesianismo político».

La revista Cántico tuvo dos épocas; la primera transcurrió entre 1947 y 1949, y la segunda entre 1954 y 1957. Entre las claves de la misma estaban, según García Baena, «el ahondamiento en la búsqueda de la palabra justa, a veces desusada pero siempre precisa, el intimismo llevado como experiencia hacia un paganismo carnal que puede retroceder ante el acompasado gregoriano de la penitencia, la recuperación de la imagen y la metáfora, tan desdeñadas por los secos poetas escurialenses de la época. Nada de esto era nuevo pero sí ponía sobre el humilde mantel de hule de los racionamientos el poder deslumbrante de Góngora, el erotismo decadente de los modernistas, el ritmo sugestivo y caudaloso de la Generación del 27. Desoyendo a Ortega los poetas de Cántico hicieron una poesía expresamente impura e intensamente humana, visual, una plenitud armónica de intelecto y sentidos».

Cántico tenía una universalidad de la que carecían las estrechas publicaciones poéticas de la época, atendiendo especialmente a las traducciones: W. H. Auden, Czeslaw Milosz, André Gide, Louis Aragon, Pier Paolo Pasolini, T. S. Eliot o Eugenio Montale, junto a los poetas chinos o la voz de las lenguas peninsulares, poesía en catalán o en gallego. Fue famoso en especial el número de homenaje a Luis Cernuda, primero que se le otorga al entonces casi ignorado poeta sevillano, exiliado en Reino Unido y México; a partir de entonces es innegable su vigencia en la poesía española. Cántico también estuvo abierto incluso la poesía social de Gabriel Celaya o Victoriano Crémer, lo que desmiente el supuesto aislamiento y la falta de contacto del grupo con las otras corrientes de poesía española, pues Cántico no fue una torre de marfil.

La importancia que el gupo Cántico tuvo para la poesía posterior de los Novísimos, como la del Postismo respecto a las Vanguardias, no deriva sólo de la gran calidad de sus autores, sino también del hecho de que este grupo fuera un nexo de unión entre ellos y la Generación del 27.

Artículos relacionados

Bibliografía

- Guillermo Carnero, El grupo Cántico de Córdoba: un episodio clave de la historia de la poesía española de postguerra (Madrid, Editora Nacional, 1976).

- Antología poética del grupo Cántico (Madrid, Alhambra, 1988).